過払い金が発生する仕組みとは?

過払い金とは、貸金業者に対して払いすぎた利息のことです。本来であれば支払う必要のないお金のため、貸金業者に対して過払い金請求をすることによってお金を取り戻すことができます。

では、なぜ過払い金が発生しているのでしょうか。

ここでは、なぜ過払い金が発生しているのか詳しくご説明いたします。

過払い金が発生する仕組みとは?

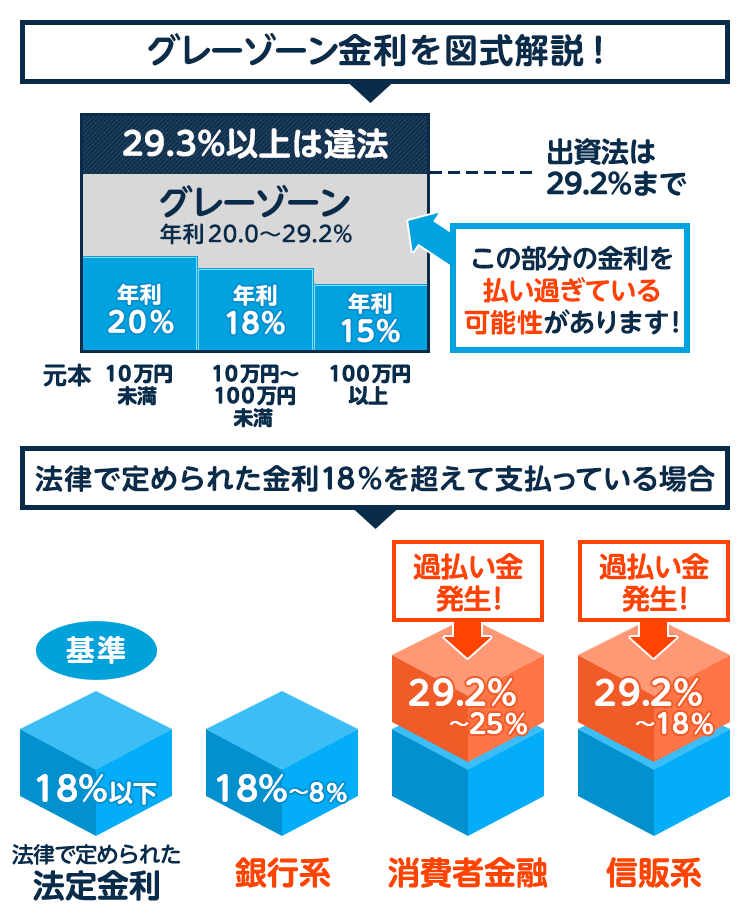

過払い金が発生する仕組みは、出資法の上限金利と利息制限法の上限金利の差である“グレーゾーン金利”の存在があるからです。

そもそも過払い金とは何か、過払い金が発生している要因であるグレーゾーン金利をご説明いたします。

そもそも過払い金とは

そもそも過払い金とは、貸金業者に対して払いすぎた利息のことです。本来であれば支払う必要のないお金です。借金を返済していた貸金業者に対して過払い金請求をすることにより、お金を取り戻すことができます。

この払いすぎたお金を取り戻す手続きを過払い金請求といいます。

借金をするときに借入額に応じて金利の上限が定められています。借入額によって異なりますが、2010年以前は利息制限法の上限金利(15%~20%)を超え、出資法の上限金利(29.2%)を超えない範囲の高い金利で貸付が行われていたため、過払い金が発生します。

出資法とは

金利の上限を定める法律には、出資法と利息制限法の2つの法律があります。出資法とは、出資の受け入れや、法律で定められた貸金業者以外が預り金の業務を行うことなどを取り締まる法律です。

2010年に法改正されるまでは出資法の上限金利は29.2%でした。この上限金利を超える場合は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方が科されることになっています。

しかし、同じく金利の上限を定める利息制限法では、上限金利(15%~20%)を超える場合でも罰則がありませんでした。

利息制限法とは

利息制限法とは、金銭の貸し借りを行うとき利息や遅延損害金の利率を定めている法律です。

利息制限法は借入額によって異なります。利息制限法は、元本(借金をした金額)が10万円未満の場合には上限金利は20%、元本が10~100万円未満だった場合には上限金利は18%、元本が100万円以上だった場合には上限金利は20%と定められています。

| 元本が10万円未満 | 年利20% |

|---|---|

| 元本が10万円以上100万円未満 | 年利18% |

| 元本が100万円以上 | 年利15% |

出資法の上限金利(29.2%)を超える場合は罰則がありますが、利息制限法の上限金利(15%~20%)を超える場合は罰則がありませんでした。そのため、貸金業者は利息制限法の上限金利(15%~20%)を超えるが、罰則がある出資法の上限金利(29.2%)を超えない高い金利で貸付を行っていました。

グレーゾーン金利とは

利息制限法の上限金利(15%~20%)超えるが、出資法の上限金利(29.2%)を超えない金利を“グレーゾーン金利”と呼んでいます。

2010年の貸金業法改正前は多くの貸金業者で、利息制限法を超えるが罰則のある出資法は超えない“グレーゾーン金利”で貸付が行われていました。利息制限法の上限金利を超える貸付が行われていたのは、貸金業法で定められている“みなし弁済”という制度がグレーゾーン金利を助長した要因です。

みなし弁済とは、次の条件を満たしていれば利息制限法の上限金利を超える貸付を認めるという制度です。

- 貸主である金融業者が貸金業登録業者であること

- 貸主が借主(債務者)に対して契約時に法定の契約書(17条書面)を交付していること

- 貸主が利息を受領したとき法定の領収書(18条書面)を交付していること

- 借主が任意に利息として支払ったこと

- 借主が利息と認識して支払ったこと

「借主が任意に利息として支払ったこと」とは「自分の意思で支払った」とされ、みなし弁済が適用されていました。そのため、高い金利であるグレーゾーン金利で貸付が行われていたのです。

グレーゾーン金利の廃止

2006年に最高裁判所は「みなし弁済にある“借主が任意に利息として支払ったこと”は事実上強制されたもので任意での支払いではない」とみなし弁済の適用を否定する判決を下しました。

この判決によりグレーゾーン金利での貸付はなくなり、2010年に出資法の上限金利が29.2%から20%に金利が下げられました。2010年に貸金業法の法改正があり出資法の上限金利が20%に引き下げられたことにより、グレーゾーン金利は廃止されました。

そのため、2010年以降はグレーゾーン金利での貸付はされていないことから過払い金が発生することはありません。

過払い金の発生条件

過払い金の発生条件は、グレーゾーン金利で借金をしたことがあることです。

2010年の出資法が法改正されるまでグレーゾーン金利で貸付が行われていた可能性があるため、2010年以前に借金をしていれば過払い金が発生している可能性があります。

しかし、2010年にグレーゾーン金利が廃止されたため、2010年以降の借金は過払い金が発生することはありません。

主な貸金業者の過払い金の発生条件

主な貸金業者の過払い金の発生条件は、次の通りです。

2010年に貸金業法が法改正されることが決定したことにより、2007頃から貸金業者は金利の見直しを行っています。そのため、多くの貸金業者で2007年以前に借金をしていれば、過払い金が発生している可能性が高いです。

- アコム:2007年6月17日までの借入

- プロミス:2007年12月19日までの借入

- レイク:2007年12月2日までの借入

- アイフル:2007年8月1日までの借入

- CFJ:2007年8月20日までの借入

- ニコス:2007年までの借入

- オリコ:2007年3月31日までの借入

- セディナ:2007年までの借入

- エポス:2007年3月15日までの借入

クレジットカードの過払い金の発生条件

過払い金は消費者金融だけでなく、クレジットカードでも過払い金は発生します。

クレジットカードにはキャッシング枠とショッピング枠の2つの機能がありますが、過払い金が発生するのは借金である「キャッシング枠」のみです。そのため、クレジットカードのキャッシング枠をグレーゾーン金利で取引していた場合は過払い金が発生している可能性が高いです。

しかし、ショッピング枠は借金ではなく“立替金”です。そのため、クレジットカードのショッピング枠は過払い金が発生しません。

過払い金が発生しない条件

過払い金が発生するのは、グレーゾーン金利で借金をしたことがあることです。グレーゾーン金利で借金をしたことがなければ、過払い金は発生しません。

2010年に貸金業法が改正されたため、2010年以前に借金をしていればグレーゾーン金利で取引されていた可能性があります。しかし、2010年以前でも法定内金利で取引していた場合は、過払い金が発生しません。

例えば、銀行カードローンは法定内金利で貸付を行っているため、2010年以前に銀行カードローンで借金をしていたとしても、過払い金は発生しません。また、銀行カードローンだけでなく住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、奨学金、社会福祉協議会からの借入などは法定内金利での貸付のため、過払い金は発生しません。

過払い金請求の注意点

過払い金請求の注意点は、次の通りです。

- 借金を完済してから10年経っている(時効になっている)

- 貸金業者が倒産している

- 自分で過払い金請求を行うと家族にバレる可能性がある

それぞれ詳しくご説明いたします。

借金を完済してから10年経っている(時効になっている)

過払い金には、時効があります。借金を返済中の場合は時効にはなりませんが、借金を完済してから10年経つと時効になります。

過払い金が発生していても、時効になると過払い金を取り戻すことが難しくなります。

そのため、借金を完済している場合は時効を迎える前に過払い金請求するべきです。

貸金業者が倒産している

過払い金請求が増加したことと、貸金業法が改正されたことにより貸金業者への規制が強化されたため、貸金業者の業績悪化により倒産してしまっている場合があります。

過払い金請求をしたい貸金業者が倒産してしまっている場合は、過払い金を取り戻すことが難しいです。しかし、例外的に吸収合併や債権譲渡が行われている場合は過払い金請求できる可能性があります。

大手消費者金融であっても倒産してしまう可能性があります。過去に大手消費者金融として有名だった武富士が倒産しています。

いつ貸金業者が倒産してしまうかわかりません。そのため、貸金業者が倒産する前に過払い金請求をしましょう。また、貸金業者が倒産してしまっていても、吸収合併や債権譲渡が行われていれば過払い金請求できる可能性がありますので、まずは弁護士や司法書士に相談することをおすすめいたします。

自分で過払い金請求を行うと家族にバレる可能性がある

過払い金請求は自分で行う場合と、弁護士や司法書士に依頼する場合があります。自分で過払い金請求を行う場合は、家族に内緒で手続きをしたいときは家族にバレてしまう可能性があるので注意しなければなりません。

自分で過払い金請求をすると、貸金業者や裁判所からの書類は自宅に郵送されることが多いです。そのため、家族にバレてしまう可能性があります。

しかし、弁護士や司法書士に過払い金請求を依頼すれば、家族にバレてしまう可能性は低いです。弁護士や司法書士に依頼すれば、すべて事務所が窓口となってくれます。また、事務所から書類が郵送される場合があったとしても、郵便局留めにしてくれるなど対応してくれます。

過払い金請求のメリット・デメリット

過払い金請求をすると、お金を取り戻すことができるという最大のメリットがあります。借金を完済していればほとんどデメリットはありませんが、過払い金請求をした貸金業者から借入ができなくなるというデメリットがあります。

過払い金請求のメリット・デメリットをそれぞれ詳しくご説明いたします。

過払い金請求のメリット

過払い金請求のメリットは、お金を取り戻すことができることです。

借金を返済中の場合は、借金より過払い金が多ければ借金をゼロにすることができます。つまり、借金を完済することができるのです。そして、過払い金で借金を完済しても余ったお金は手元に残ります。

借金を完済している場合は、取り戻すことができた過払い金はすべて手元に残ります。

過払い金請求のデメリット

過払い金請求のデメリットは、過払い金請求をした貸金業者から借入することができなくなることです。また、借金の返済状況によってはブラックリスト載ってしまう可能性があります。

借金を完済している場合は、過払い金請求をした貸金業者から借入することができなくなります。また、クレジットカードを過払い金請求した場合は、過払い金請求したカードは利用できなくなり、過払い金請求したカード会社と同じ系列会社のカードも利用できなくなります。

しかし、他の会社であれば借入することも、クレジットカードを利用することもできます。

借金を返済中の場合は、過払い金より残りの借金が多かったときはブラックリストに載ってしまいます。この場合は、過払い金で借金を完済することができないため、借金が残ることになります。借金が残ると、借金を減額する手続きである“任意整理”の扱いになります。任意整理になると、ブラックリストに載ってしまいます。

ブラックリストに載ると5年程度は、新たな借入やクレジットカードを利用することができません。また、クレジットカードの審査も通りにくくなるため、クレジットカードを新規発行をすることは難しいでしょう。そして、住宅ローンなどのローンを組むことができなくなります。

ブラックリストに載りたくない場合は、借金を減らしてから過払い金請求をするのも一つの方法です。しかし、毎月の返済が苦しい場合は、任意整理を検討するのもいいでしょう。まずは、弁護士や司法書士に相談することおすすめいたします。

きわみ事務所では、相談を無料で受付しております。お困りごとがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

過払い金請求の流れ

過払い金請求は自分で行うこともできますが、弁護士や司法書士に依頼することでより多くの過払い金を取り戻せる可能性が高いです。また、解決までの手続きもスムーズに進み、はやく過払い金を取り戻すことができるでしょう。

そのため、過払い金請求は弁護士や司法書士に依頼することをおすすめいたします。

過払い金請求の流れは、次の通りです。

- 貸金業者から取引履歴を取り寄せ

- 過払い金の引き直し計算

- 貸金業者へ過払い金請求書を送る

- 貸金業者と話し合いによる交渉を行う

- 過払い金請求の裁判を行う

- 貸金業者から過払い金が返還

過払い金請求には、貸金業者と話し合いによる任意交渉と裁判を行う場合があります。貸金業者と話し合いによる交渉で和解することができれば、裁判を行わず貸金業者から過払い金が返還されます。

裁判を行った後でも、貸金業者が和解の申し出をしてくる場合があります。過払い金の返還金額や返還期日など提示内容に納得ができれば、和解します。しかし、提示内容に納得がいかない場合は裁判を行うことになります。

また、貸金業者によって異なりますが弁護士や司法書士に依頼依すると、任意交渉の場合は3ヶ月程度で過払い金を取り戻すことができます。そして、裁判を行う場合は、過払い金が取り戻せるまでに6ヶ月以上の期間がかかることもあります。